Pendahuluan

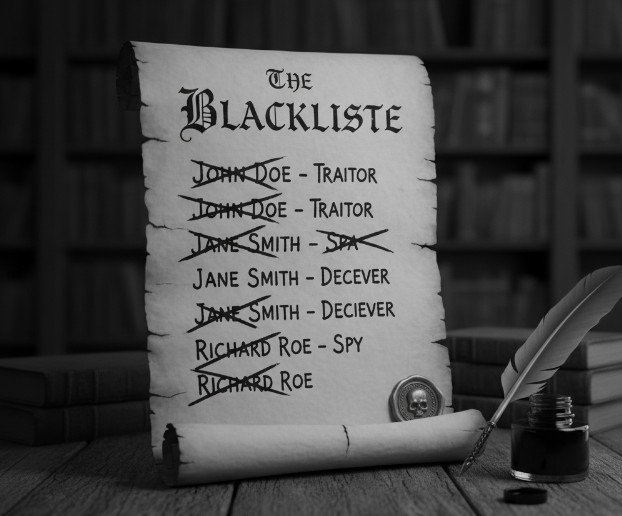

Bergabungnya nama perusahaan atau individu ke dalam daftar hitam (blacklist) penyedia adalah hidangan pahit yang bisa menutup banyak pintu bisnis: tender nomor, akses ke pembiayaan, hingga reputasi jangka panjang. Bagi banyak penyedia-mulai UMKM sampai kontraktor besar-masuk daftar hitam berarti kehilangan peluang pengadaan publik dan kerugian finansial signifikan. Namun daftar hitam bukan sekadar penghukuman; ia juga merupakan mekanisme pengendalian risiko bagi buyer agar anggaran publik aman dari penyedia yang tidak dapat dipercaya atau yang melakukan pelanggaran hukum.

Artikel ini membedah penyebab-penyebab utama yang membuat penyedia berisiko masuk daftar hitam, bagaimana mekanisme penetapannya berjalan, serta konsekuensi nyata yang mengikuti. Lebih penting lagi, tulisan ini memberi panduan praktis dan terstruktur untuk menghindari perangkap-meliputi kepatuhan administratif, penguatan governance internal, manajemen kontrak yang disiplin, praktek antikorupsi, serta langkah-langkah pemulihan bila sudah terkena daftar hitam. Setiap bagian ditulis agar gampang dipahami dan dapat langsung diterapkan oleh pemilik usaha, manajer proyek, atau tim keuangan. Tujuannya sederhana: membantu penyedia menjaga reputasi dan kemampuan mereka untuk terus berpartisipasi dalam rantai pasok publik dan swasta.

1. Pengertian Daftar Hitam dan Dampaknya bagi Penyedia

Daftar hitam (blacklist) penyedia biasanya adalah registri resmi yang dikelola oleh lembaga pemerintah, instansi pengadaan, atau platform e-procurement yang mencatat penyedia yang dilarang ikut serta dalam proses pengadaan untuk jangka waktu tertentu. Alasan pencantuman berkisar dari pelanggaran administratif sederhana hingga tindak pidana serius. Penting membedakan dua hal: daftar hitam internal (oleh satu instansi) dan daftar hitam nasional/terpusat (yang memblokir akses ke tender di banyak institusi). Keduanya membawa implikasi signifikan meski mekanisme dan dampaknya bisa berbeda.

Dampak langsung masuk blacklist sangat nyata: penyedia tidak boleh mendaftar atau ikut tender/pembelian melalui platform yang bersangkutan; jaminan bank yang sudah dikeluarkan mungkin ditarik atau dicairkan sebagai kompensasi; kontrak berjalan bisa menghadapi litigasi atau pemutusan jika pelanggaran terbukti. Dampak tidak langsung justru lebih merusak: reputasi di pasar runtuh, kepercayaan klien swasta berkurang, bank enggan memberi kredit, dan mitra potensial menghindar. Bagi UMKM, efeknya bisa bersifat eksistensial karena kehilangan aliran pendapatan penting.

Selain itu, masuk daftar hitam dapat memunculkan konsekuensi hukum (penyelidikan, denda, tuntutan pidana), serta membuka chesterton bagi regulator untuk memberi sanksi lebih jauh seperti pembekuan izin usaha. Lama daftar hitam variatif-mulai beberapa bulan sampai permanen-tergantung tingkat pelanggaran dan peraturan yang mengaturnya. Oleh karena itu pencegahan, dokumentasi yang baik, dan proses klarifikasi yang cepat ketika ada tuduhan adalah hal krusial bagi penyedia yang ingin mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

2. Penyebab Umum Penyedia Masuk Daftar Hitam

Memahami penyebab masuk daftar hitam membantu penyedia menutup celah risiko. Berikut penyebab yang paling sering ditemui:

- Wanprestasi kontrak (gagal memenuhi kewajiban)

Keterlambatan signifikan, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau deliverable yang tidak sesuai spesifikasi. Wanprestasi yang berulang jadi alasan kuat blacklist, terutama bila merugikan publik atau menyebabkan pemborosan anggaran. - Penyalahgunaan dokumen dan pemalsuan

Misalnya memalsukan sertifikat, laporan keuangan, referensi proyek, atau jaminan bank palsu. Bukti pemalsuan hampir selalu berakibat hukum dan sanksi administratif termasuk blacklist. - Korupsi, suap, dan gratifikasi

Praktik memberi hadiah atau uang kepada panitia/petugas pengadaan untuk memenangkan tender adalah pelanggaran berat yang berujung pada daftar hitam dan sanksi pidana. - Kolusi dan kartelisasi

Koordinasi tidak sehat antar penyedia (mis. penawaran identik, pembagian pasar) untuk memanipulasi hasil tender. Jika terungkap, pihak-pihak yang terlibat sering diblacklist. - Pengelolaan Jaminan yang Buruk

Menggagalkan syarat administratif-mis. tidak menyiapkan BG (bank guarantee) sesuai format, atau mencabut jaminan penawaran tanpa alasan-membuat penyedia rentan didiskualifikasi dan diberi sanksi. - Pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan keselamatan

Fatalitas di lokasi kerja, pengabaian standar K3, atau eksploitasi pekerja dapat memicu blacklist, khususnya pada proyek konstruksi. - Masalah keuangan / insolvensi

Kebangkrutan, penundaan pembayaran substansial kepada subkontraktor, atau ketidakmampuan menutup claim keuangan dapat membuat owner menutup akses penyedia ke tender. - Kepatuhan administratif lemah

Dokumen yang tidak up-to-date (NIB, NPWP), persyaratan izin yang tidak terpenuhi, atau pajak yang macet sering menyebabkan diskualifikasi yang kemudian menjadi dasar blacklist jika terjadi berulang. - Penggunaan Subkontraktor tanpa izin

Menyerahkan pekerjaan utama kepada pihak lain tanpa persetujuan menyebabkan pelanggaran kontrak dan berisiko blacklist.

Seringkali kasus blacklist bukan karena satu hal tunggal, melainkan kombinasi kegagalan governance internal, tekanan finansial, dan praktik bisnis yang tidak etis. Oleh sebab itu strategi pencegahan harus holistik-mungkus aspek teknis, administratif, dan etika.

3. Bagaimana Mekanisme Penetapan Daftar Hitam Bekerja

Mekanisme penetapan daftar hitam umumnya mengikuti prosedur hukum dan administratif yang diatur dalam peraturan pengadaan atau kebijakan internal instansi. Secara garis besar langkahnya meliputi identifikasi indikasi pelanggaran, investigasi, proses decision-making, pemberitahuan, serta hak banding/peninjauan ulang.

- Kick-off: identifikasi indikasi

Proses sering diawali oleh temuan di lapangan (kualitas buruk, keterlambatan), audit internal, pengaduan dari pihak ketiga (subkontraktor, user), atau hasil pemeriksaan eksternal. Indikator awal ini menjadi dasar membuka investigasi. - Investigasi & pengumpulan bukti

Tim pengadaan, APIP/inspektorat, atau auditor forensik melakukan pengumpulan bukti: dokumen kontrak, invoice, jurnal, email komunikasi, foto, serta kesaksian saksi. Bukti harus terverifikasi dan diberi chain of custody bila berpotensi menjadi bahan proses hukum. - Analisis legal & administratif

Bukti disandingkan dengan ketentuan kontrak dan peraturan pengadaan. Penilaian apakah pelanggaran bersifat administratif sederhana, wanprestasi material, atau tindak pidana menjadi kunci. Kadang evaluasi melibatkan pihak legal eksternal. - Due process & hak pembelaan

Prinsip keadilan mengharuskan penyedia diberi kesempatan menjelaskan atau memperbaiki (show-cause / cure period) sebelum sanksi final. Beberapa yurisdiksi mengatur masa klarifikasi tertulis atau hearing. Jika bukti kuat, keputusan dapat berupa pencantuman ke daftar hitam. - Penetapan keputusan & pemberitahuan resmi

Keputusan penetapan dibuat oleh pejabat berwenang (mis. PPK, kepala unit, komite disiplin), dituangkan dalam surat keputusan, dan diberitahukan secara resmi kepada penyedia. Di level nasional, keputusan juga dicatat pada registry terpusat. - Periode blacklist & konsekuensi

Durasi bisa sementara (6-24 bulan) atau permanen; sering dikaitkan tingkat keseriusan. Selain larangan tender, konsekuensi dapat meliputi pembatalan kontrak, pencairan jaminan, hingga laporan ke aparat penegak hukum. - Hak banding & delisting

Penyedia dapat mengajukan banding administratif, menyediakan bukti pembelaan, atau melakukan remediasi (membayar denda, memperbaiki temuan). Mekanisme delisting biasanya mensyaratkan bukti perbaikan dan rekomendasi dari unit terkait.

Catatan penting: proses harus terdokumentasi dengan baik untuk menghindari tuntutan balik (mis. pencemaran nama baik) dan untuk menjamin bahwa blacklist bukan alat arbiter bagi pihak manajemen untuk menyingkirkan pesaing. Transparansi proses dan konsistensi penerapan sanksi meningkatkan legitimasi pengawasan.

4. Konsekuensi dan Risiko Jangka Panjang dari Masuk Daftar Hitam

Dampak awal blacklist terasa finansial, tetapi risiko jangka panjang lebih kompleks dan seringkali beruntun. Berikut rincian konsekuensi yang biasa dialami.

- Kehilangan akses pasar

Pembatasan mengikuti tender di instansi tertentu atau di seluruh platform e-procurement nasional mengurangi peluang kontrak – terutama jika publik adalah pasar utama perusahaan. - Gangguan cashflow dan pembiayaan

Hilangnya proyek berarti arus kas menurun; bank dan pemberi modal menilai peningkatan risiko sehingga menolak kredit atau menarik fasilitas. Di banyak kasus, BG yang telah dikeluarkan dipanggil (called) sebagai kompensasi, memperparah krisis likuiditas. - Risiko hukum dan denda

Bila pelanggaran melibatkan fraud atau korupsi, proses pidana dapat mengancam manajemen puncak; denda administratif dan perdata juga umum. Tuntutan hukum menguras sumber daya dan waktu. - Reputasi & kehilangan mitra

Dampak reputasi membuat klien swasta enggan berbisnis; supplier dan subkontraktor juga menghindar untuk tidak terasosiasi. Jejak digital daftar hitam sulit dihapus, memengaruhi citra jangka panjang. - Isolasi dari rantai pasok

Perusahaan lain menilai risiko kolateral bekerja sama dengan pihak yang diblacklist – akibatnya kolaborasi, join-venture, dan subkontrak menjadi sulit diraih. - Biaya kepatuhan tambah

Untuk delisting, sering dibutuhkan perbaikan praktik, audit independen, atau program compliance yang memerlukan investasi signifikan. - Dampak sosial internal

PHK, penurunan moral karyawan, dan kehilangan talenta profesional adalah akibat tidak langsung saat bisnis merosot setelah blacklist. Ini dapat memperlambat recovery meskipun perusahaan disuntik modal. - Pembatasan lisensi & izin

Dalam kasus berat, regulator bisa meninjau atau menarik izin usaha tertentu sehingga operasi terganggu lebih jauh.

Karena dampak kumulatif sangat berat, pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibanding upaya pemulihan. Oleh karena itu penyedia harus melihat investasi pada governance, compliance, dan manajemen risiko sebagai proteksi fundamental terhadap ancaman blacklist.

5. Pencegahan Internal: Good Governance & Compliance Program

Mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Pengembangan program kepatuhan internal (compliance program) dan good governance menjadi tameng utama agar tidak terjerat blacklist.

Elemen kunci compliance & governance:

- Kebijakan anti-korupsi & kode etik

Buat kebijakan tertulis tentang melarang suap/gratifikasi, aturan pemberian hadiah, dan konflik kepentingan. Sosialisasikan dan minta tanda tangan seluruh karyawan kunci. - Manajemen risiko pengadaan

Lakukan risk assessment rutin pada proyek-identifikasi exposure (finansial, hukum, reputasi), dan tetapkan mitigation plan (multi-sourcing, performance bonds, pengawasan ketat). - Kontrol internal & segregation of duties

Pisahkan peran: yang menyusun BOQ/RKS tidak boleh sama dengan yang mengesahkan pembayaran. Pengendalian ini mencegah penyalahgunaan wewenang. - SOP dokumentasi & arsip

Simpan dokumen kontrak, addendum, komunikasi resmi, dan bukti delivery terstruktur. Gunakan sistem manajemen dokumen agar audit trail jelas. - Due diligence pada mitra & subkontraktor

Lakukan vetting sebelum bekerjasama: cek legalitas, rekam jejak, laporan keuangan, dan referensi proyek. Tandatangani MoU yang jelas soal tanggung jawab. - Pelatihan & culture building

Latih tim tender, manajemen proyek, dan staff keuangan tentang etika pengadaan, teknik negosiasi yang sah, serta tanda bahaya (red flags). - Whistleblowing & protection mechanism

Sediakan saluran pelaporan internal untuk praktik curang beserta perlindungan pelapor. Ini memudahkan deteksi dini masalah internal. - Audit internal berkala

APIP atau unit audit internal harus melakukan pemeriksaan random terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak untuk memastikan kepatuhan. - Legal review & contract clause standards

Semua kontrak penting harus ditelaah tim legal untuk memasukkan klausul yang melindungi perusahaan (penyesuaian harga, force majeure, termination for convenience). - Monitoring KPI & vendor rating

Tetapkan KPI (quality, on-time delivery, claim rate) dan lakukan penilaian kinerja vendor agar early warning muncul sebelum masalah besar.

Program compliance yang hidup bukan dokumen mati: harus didukung komitmen manajemen puncak, anggaran, dan sistem monitoring yang terus diperbarui. Dengan governance yang kuat, penyedia jauh lebih kecil kemungkinan melakukan kesalahan yang berujung blacklist.

6. Praktik Operasional yang Menjamin Kinerja Kontrak (Project Management & Quality)

Banyak kasus blacklist bermula dari kegagalan operasional-keterlambatan, kualitas buruk, atau komunikasi yang gagal. Pengelolaan kontrak yang profesional dapat menutup sumber risiko ini.

Prinsip pengelolaan yang harus diadopsi:

- Rencana Pelaksanaan yang Realistis

Buat Work Breakdown Structure (WBS), jadwal Gantt, dan resource plan yang realistis. Jangan menawar di luar kapasitas untuk sekadar memenangkan tender. Sertakan buffer waktu untuk risiko logistik. - Manajemen Supply Chain

Amankan rantai pasokan untuk item kritikal; gunakan multi-sourcing dan kontrak pembelian jangka menengah untuk mengurangi exposure fluktuasi harga. Pastikan kontrak supplier mengatur quality acceptance, lead times, dan penalti. - Quality Assurance & Quality Control (QA/QC)

Tetapkan standar QA/QC, checklist inspeksi untuk setiap tahap, dan metode pengujian yang terukur. Dokumentasikan semua hasil QC dan tindak lanjut untuk audit. - Komunikasi Proaktif dengan Owner

Lapor progres secara rutin (weekly/monthly), bukan hanya saat ada masalah. Komunikasi proaktif membangun trust dan mempermudah negosiasi jika ada perubahan scope. - Change Control

Terapkan proses formal untuk setiap perubahan scope: Change Request, impact analysis, dan approval hierarchy. Dokumentasi tiap change penting sebagai bukti bahwa owner disetujui perubahan dan biaya tambahan. - Pengelolaan Tenaga Kerja

Pastikan availability personel kunci yang dijanjikan; jika ada substitusi, informasikan dan dapatkan persetujuan owner. Jaga standar keselamatan kerja untuk mengurangi kecelakaan yang dapat memicu blacklist. - Pengendalian Dokumen & As-built

Hindari gap antara desain dan hasil nyata. Simpan versi as-built, manual O&M, dan sertifikat compliance untuk menyerahkan saat acceptance. - Handling Non-conformance Quickly

Jika ditemukan non-conformance, lakukan root cause analysis, corrective action plan, dan dokumentasikan perbaikannya. Tindakan cepat mengurangi eskalasi masalah. - Customer Satisfaction & Complaints Handling

Miliki mekanisme komplain yang efektif dan waktu respon cepat. Penyelesaian cepat terhadap keluhan menunjukkan profesionalisme dan mengurangi risiko eskalasi ke pengawas.

Dengan manajemen proyek yang disiplin, penyedia bukan hanya memenuhi kontrak tetapi juga membangun rekam jejak positif yang mengurangi kemungkinan risiko blacklist di masa depan.

7. Kepatuhan Administratif & Keuangan: Dokumen, Pajak, dan Jaminan

Kepatuhan administratif sering diabaikan oleh bisnis yang terlalu fokus pada produksi. Padahal dokumen dan keuangan yang rapi adalah garis pertahanan ketika tim pemeriksa datang.

Hal-hal administratif penting:

- Dokumen legal selalu up-to-date

Pastikan NIB, akta perusahaan, SK pengurus, izin sektoral, dan NPWP terbarui. Simpan salinan digital dan fisik serta catat masa berlaku untuk renewal. - Pembukuan & Laporan Keuangan yang Benar

Susun laporan neraca, laba rugi, arus kas sesuai standar akuntansi. Audit eksternal untuk perusahaan besar membantu meningkatkan kredibilitas saat verifikasi tender. - Manajemen Pajak

Bayar PPN, PPh, dan kewajiban pajak lainnya tepat waktu. Catatan pajak yang buruk sering memicu diskualifikasi saat verifikasi administratif. - Pengelolaan Bank Guarantee (BG)

Gunakan BG dari bank terpercaya dan pastikan format sesuai persyaratan tender. Simpan dokumen BG, tanggal jatuh tempo, dan mekanisme perpanjangan. - SOP untuk Permintaan Dokumen Tender

Siapkan master file tender yang memuat dokumen standar (CV personel kunci, referensi proyek, sertifikat) dan template penawaran untuk mempermudah submission. - Rekonsiliasi & Audit Trail

Lakukan rekonsiliasi bulanan antara buku dan rekening bank, serta archive bukti pembayaran/penerimaan. Audit trail membantu menjawab pertanyaan auditor dengan cepat. - Manajemen Cashflow & Modal Kerja

Proyeksikan cashflow untuk mengatasi periode mobilisasi, bayar supplier, dan kebutuhan operasional. Fasilitas factoring atau kredit modal kerja dapat mengurangi tekanan likuiditas. - Asuransi & Proteksi Finansial

Pastikan polis asuransi (CAR, liability) sesuai kebutuhan kontrak. Asuransi membantu mengurangi risiko keuangan akibat insiden tak terduga. - Sistem Kontrol Internal atas Pengeluaran

Atur approval flow untuk pembelian/penagihan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. Audit internal membantu menjaga integritas keuangan.

Kepatuhan bukan hanya soal menghindari blacklist; ia mendongkrak kepercayaan pemangku kepentingan dan memberi ketahanan finansial bagi perusahaan saat menghadapi kuli pengadaan yang ketat.

8. Etika, Anti-Gratifikasi, dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Aspek etika dan hubungan interpersonal memainkan peran besar dalam dunia pengadaan. Membangun practises yang sehat mencegah godaan praktik curang yang berujung blacklist.

Langkah-langkah etis praktis:

- Kebijakan hadiah & hospitality

Tetapkan batasan jelas mengenai penerimaan hadiah atau jamuan oleh staf yang berhubungan dengan pelanggan/panitia tender. Kebijakan harus menegaskan pelaporan dan pembatasan nilai. - Transparansi dalam negosiasi

Catat semua pertemuan dengan buyer, simpan notulen dan komitmen tertulis. Hindari diskusi “off the record” yang dapat dipersepsikan sebagai tawar-menawar tidak etis. - Conflict of Interest Disclosure

Jika ada relasi antara staf perusahaan dan panitia/pejabat buyer, segera disclosure dan mundur dari proses tender. Konflik kepentingan yang tersembunyi berpotensi menjerumuskan kedua pihak. - Due Diligence pada Pihak Ketiga

Lakukan pemeriksaan latar belakang pada agen, broker, atau konsultan yang mewakili Anda. Pastikan mereka tunduk pada kebijakan anti-korupsi perusahaan. - Pelaporan & Perlindungan Whistleblower

Berikan saluran internal yang aman bagi karyawan untuk melaporkan tawaran suap atau penyimpangan tanpa takut reprisal. - Training etika secara berkala

Adakan pelatihan untuk tim tender, sales, dan manajemen proyek tentang praktik antikorupsi, batasan gift, dan risiko hukum. - Kontrak yang mengatur antikorupsi

Sertakan klausul anti-korupsi di kontrak dengan pemutusan kontrak dan sanksi finansial bila penyedia terbukti melanggar. - Kepedulian terhadap komunitas & CSR

Tunjukkan komitmen etika melalui kegiatan corporate social responsibility yang transformatif sehingga membangun reputasi positif di mata buyer dan publik.

Etika bisnis bukan hanya formalitas – ia memperkecil exposure hukum dan reputasional. Perusahaan yang konsisten menerapkan kebijakan etis lebih kecil peluangnya terjerumus dalam masalah yang bisa memicu daftar hitam.

9. Jika Sudah Terlanjur Diblacklist: Strategi Pembelaan dan Pemulihan

Masuk daftar hitam bukan akhir dari segalanya jika ditangani secara profesional. Ada langkah-langkah pembelaan administratif, legal, serta remediasi yang bisa ditempuh.

Langkah awal segera setelah pemberitahuan:

- Baca surat keputusan dengan teliti

Catat dasar pasal yang dipakai, bukti yang disebut, periode blacklist, dan prosedur banding yang tersedia. Jangan reaktif secara emosional-kumpulkan tim legal. - Konsultasi internal & eksternal

Segera libatkan tim legal internal dan/atau pengacara spesialis pengadaan untuk menilai peluang keberatan administrasi atau judicial review. - Lakukan due diligence internal

Audit cepat (forensik) untuk mengumpulkan bukti pembelaan: kontrak, komunikasi, status pembayaran, QC report, dan bukti lain yang menanggapi tuduhan. - Ajukan keberatan administratif (show cause / clarification)

Banyak regulasi memberi hak jawab sebelum keputusan final. Susun response formal yang jelas, faktual, dan lampirkan bukti pendukung.

Jika banding administratif gagal:

- Pertimbangkan tindakan hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara (atau lembaga setempat) dapat dipakai untuk menantang keputusan administratif bila prosedur tidak dilaksanakan adil. Pastikan waktu kedaluwarsa banding dipenuhi. - Negosiasi remedial & program perbaikan

Terkadang owner menerima rencana tindakan korektif (Corrective Action Plan) dan persyaratan perbaikan (audit independen, pembinaan) sebagai syarat delisting. Ini memerlukan investasi nyata pada compliance. - Rehabilitasi reputasi

- Publikasi transparan tentang langkah perbaikan.

- Audit independen yang dipublikasikan.

- Sertifikasi mutu/ISO baru untuk menunjukkan perbaikan.

- Program CSR untuk menunjukkan komitmen etika.

- Perencanaan finansial untuk survive

Siapkan skenario keuangan: renegosiasi utang, cut cost non-critical, dan cari client swasta yang tidak mengharuskan registri pemerintah. - Monitoring status & implementasi perbaikan

Tunjuk officer responsible untuk follow-up delisting, koordinasi dengan regulator, dan update bukti perbaikan untuk ditunjukkan.

Pemulihan mungkin memakan waktu dan biaya, tetapi pendekatan sistematik menyediakan peluang delisting. Kunci: bertindak cepat, transparan, dan tunjukkan bukti perbaikan nyata-bukan sekadar janji.

Kesimpulan

Daftar hitam adalah risiko nyata yang dapat menutup peluang bisnis sekaligus merusak reputasi dan kestabilan finansial penyedia. Penyebabnya beragam-mulai wanprestasi, pemalsuan dokumen, praktik korupsi, hingga buruknya manajemen administratif dan finansial. Oleh karena itu strategi pencegahan harus menyeluruh: membangun governance dan compliance program yang kuat, menerapkan manajemen proyek dan QA/QC profesional, menjaga kepatuhan pajak dan dokumen, serta mengadopsi kultur etika yang menolak gratifikasi. Selain itu, due diligence terhadap mitra, pengelolaan BG dan jaminan, serta dokumentasi yang rapi menjadi pertahanan praktis saat verifikasi dan audit datang.

Jika sudah tersandung blacklist, tindakan cepat, bukti-bukti pembelaan yang solid, serta program perbaikan yang terdokumentasi memberi peluang rehabilitasi. Pada akhirnya, pencegahan adalah investasi jangka panjang: reputasi yang terjaga membuka lebih banyak kontrak dan menurunkan biaya modal.